2020-03-26 10:19 瀏覽量:19114 來源:中國食品報網

中國水產流通與加工協會副秘書長 朱亞平

國家水產品加工技術研發中心秘書 趙永強

“ 自新冠肺炎疫情暴發以來,國內水產品加工企業的生產、流通及銷售情況受到較大沖擊。與此同時,受疫情影響,消費者不得不暫時放棄鮮活消費,這使得水產加工制品消費大幅增加,巨大的中國市場正在為水產加工制品打開一扇窗。水產品加工業面臨前所未有的挑戰與機遇。日前,中國水產流通與加工協會發布《新冠肺炎疫情對我國水產品加工業的影響調查報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》稱,超9成水產品加工企業已經復工,銷售情況逐步得到改善。但伴隨國際疫情蔓延,我國水產品出口面臨重大考驗。 ”

鮮活消費萎縮 勞動力緊缺

疫情對水產品加工業帶來較大影響

據國家統計局統計,2019年全國規模以上水產品加工企業1776家,比上年減少208家;完成主營業務收入3279.6億元,同比增長3.9%,實現利潤總額147.0億元,同比增長0.33%。冷凍加工依舊是水產品加工主要形式,2019年冷凍加工主營業務收入2487.7億元,同比增長6.02%。另據海關統計,2019年,我國水產品貿易總量1053.3萬噸,同比增長10.3%;貿易總額393.6億美元,同比增長5.4%。其中,出口量462.8萬噸,同比下降13.8%;出口額206.6億美元,同比下降8.0%;進口量626.5萬噸,同比增長19.9%;進口額187.0億美元,同比增長25.6%;貿易順差19.6億美元,同比下降74.1%。

疫情發生以來,一方面鮮活水產品消費大幅萎縮,另一方面勞動力緊缺和融資難問題更加突出。疫情對水產品加工業帶來了較大影響,主要集中在以下幾個方面:

一是復工復產延遲。受疫情影響,加工企業復工較往年普遍晚了近一個月時間,且復產率普遍低于往年。復工之后在原料收儲、物流等方面又遭遇諸多問題,導致一方面國內企業不能按時完成訂單,不得不和買家協商延期,另一方面國際買家為規避風險出現毀約、取消訂單等行為。

二是進出口貿易的風險增大。即便如期趕出訂單,在出口過程中依然面臨諸多風險。海運、空運運力下降,運輸成本提高,效率降低;國際港口查驗加強,產品到港后亦無法及時通關,港口儲存查驗等費用增加;隨著疫情全球蔓延,出口形勢變得日趨嚴峻,目前國內水產品對韓、日、歐、美出口均面臨較大不確定性。

三是國際貿易溝通渠道中斷。目前,原定3月舉辦的北美波士頓水產博覽會、4月在布魯塞爾舉辦的全球水產博覽會均已明確延期。企業對于全球貿易形勢的判斷只能靠郵件溝通和參考媒體報道,信息了解不直接。

四是出口貿易不確定性增大。近十幾年,日本、美國、歐洲、韓國等成為我國主要出口市場。隨著疫情向全球蔓延,這些國家和地區相繼成為重災區,目前雖難以判斷整體形勢,但可想而知來自主要市場的沖擊難以避免,我國水產品出口面臨有史以來的最大考驗。

產能提升 銷售恢復

超9成水產品加工企業復工

在農業農村部漁業漁政管理局的指導下,中國水產流通與加工協會聯合國家水產品加工技術研發中心,對國內74家重點水產品加工企業近一個月的復工生產與經營情況進行調研并發布了《報告》。74家調研企業主要分布于湖北(3家)、山東(24家)、遼寧(7家)、福建(9家)、浙江(7家)、廣東(9家)、江蘇(5家)、海南(3家)、安徽(2家)、廣西(2家)、吉林(1家)、河北(1家)以及湖南(1家),共有39家企業被列為疫情防控重點保障企業,其中國家級11家、省級16家、地市級12家。

《報告》對比了今年3月第二周和2月第三周企業復工復產及經營情況,以此分析近期企業生產經營情況的變化。《報告》顯示,企業員工復崗率和生產產能均穩步提升;多數企業原料儲備充足,且逐步開始收購新原料;國內銷售逐步恢復,線上銷售快速增加;出口形勢逐步趨穩,但國際疫情發展帶來的變數需高度關注。

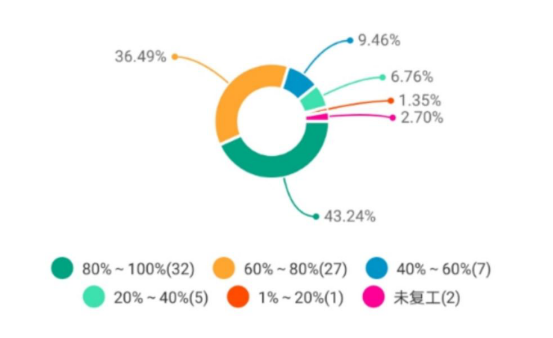

與2019年同期相比企業產能情況統計

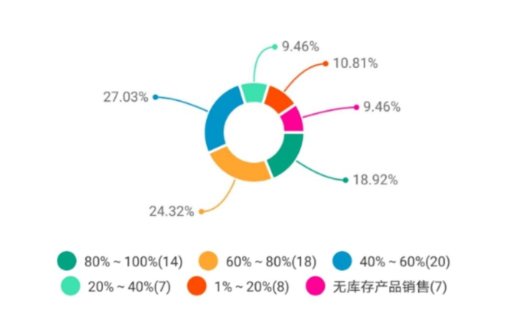

與2019年相比產品國內銷售情況統計

與2019年同期相比,國內訂單情況統計

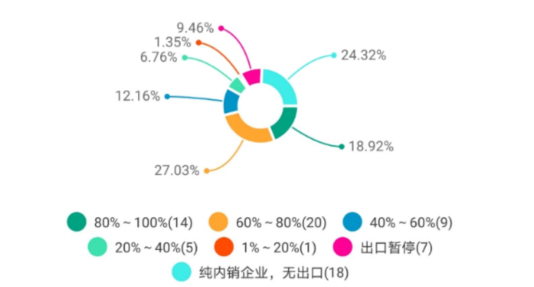

與2019年相比產品出口情況統計

具體來看,3月第二周,74家企業中70家已復工,復工率達到94.59%,較2月第三周提高13個百分點,未復工企業主要分布在湖北;工人平均到崗率提高至77.30%,較2月第三周提高了39個百分點。其中,近6成企業工人到崗率超過80%;已復工70家企業產能已恢復為2019年同期水平的75.43%,其中有32家企業產能恢復至去年同期水平的80%以上、27家企業產能恢復至去年同期水平的60%以上,分別占復工企業總數的45.71%與38.57%。

加工原材料儲備方面,3月第二周,58家企業加工原料儲備達到2019年同期的60%以上;僅3家企業原料儲備不足2019年同期水平的20%,其中1家企業暫無儲備的加工原料。

加工原料收購方面,隨著國內疫情趨穩以及國家和地方各項便利和扶持政策的出臺,加工企業職工返崗增加,產能不斷恢復,企業已逐步按照生產計劃開始在國內收購原料。據統計,3月第二周已開始及計劃開始在國內收購加工原料的企業共有38家,占總企業數的58.46%。其中,已開始收購的企業32家,較2月第三周增加了16家,尤其廣東、海南出臺水產品應急收儲獎補政策后,極大地調動了企業積極性,有效解決了部分水產品壓塘滯銷的難題;已開始和計劃開始國外進口加工原料的企業分別有10家和2家,分別占15.38%和3.08%;庫存加工原料充足,暫未準備收購原料的企業有15家,占23.08%。目前國內水產品加工企業產能逐漸恢復,對加工原料的需求逐漸增多,原料收購意向較前期明顯提升。

此次調研的企業中,共有29家企業加工原料為企業自給;3月第二周塘存加工原料充足的企業25家,占86.21%;暫存少量塘存原料企業3家,占10.34%;僅有1家企業目前暫無塘存原料可供生產。總的來說,目前自給加工原料企業中塘存原料較為充足,部分塘存原料不足的企業亦可通過收購的方式進行原料補充,對企業加工產能的影響較小。

國內銷售方面,總體來看多數企業國內銷售受到影響,但這種情況正逐步得到改善。3月第二周,9.46%的企業無庫存產品銷售,10.81%的企業銷量不足上年同期的20%,9.46%的企業銷量為上年的20%—40%,27.03%的企業銷量為上年的40%—60%,銷量達到上年同期60%以上的企業由2月第三周的17家提高至3月第二周的32家。

從國內訂單情況看,調研的74家企業中,國內訂單基本正常且執行也正常的企業達10家;訂單正常但執行存在困難的企業有3家;訂單比上年減少20%以內,執行基本正常的企業為20家。受益于積極開拓線上銷售渠道,有8家企業雖然線下訂單量出現下滑,但線上訂單量逐漸增加。

從出口情況來看,企業出口形勢呈現逐步好轉的趨勢。調研中56家有出口業務的企業中,暫停出口企業由2月第三周的19家下降至3月第二周的7家;出口量不足上年同期水平20%的企業由2月第三周的8家降至3月第二周的1家;出口恢復至去年同期水平40%以上的企業有43家,占出口企業總數的76.79%;恢復至去年60%以上的企業達到34家,較2月第三周增加了20家;出口恢復至80%以上的企業增至14家,2月第三周僅為3家。

從已簽訂國際訂單的情況來看,已簽訂國際訂單的56家企業中,和2月第三周相比,訂單不受影響且執行正常的企業由11家增至19家;訂單沒有影響,但執行困難的企業由23家降至8家;訂單毀約或取消20%以內,執行基本正常的企業數由9家增加至20家。值得注意的是,受國際疫情蔓延影響,訂單毀約或取消超過50%的企業由5家增至6家。

在新簽國際訂單方面,隨著國內復工率穩步提升,產能逐漸恢復,新簽訂國際訂單情況較上月有較顯著改善。有新訂單但比去年同期減少超過50%的企業從11家降為8家,有新的訂單但比去年同期減少20%的企業從8家增長為27家,暫未收到新的國際訂單的企業數由20家降至8家。

面臨發展“陣痛期” 進出口貿易風險大

產業轉型升級進程需加快

總體來看,2019年水產品加工行業運行態勢基本平穩,水產品加工企業主營業務收入穩步提升,產業轉型升級和重構步伐加速。但是受貿易摩擦及經濟下行壓力、生產成本提高、原料成本提高、勞動力緊缺、融資難等多種因素影響,水產品加工企業盈利能力有所下降,利潤總額小幅降低,水產品加工業正面臨由國際市場向國內市場轉型,加工設備向自動化、智能化方向升級的“陣痛期”。

調研顯示,從復工復產情況看,能夠較早較好復工復產的企業都是設備自動化、智能化程度較高的企業。因此,疫情過后,應加強對水產加工企業整體產業自動化和智能化裝備水平提升的財政和資金支持,助力產業升級。

在此次疫情中,加工業發揮了重要作用。面對流通、消費市場的不暢,大量水產品無法及時銷售,壓塘等問題已經影響到企業全年的生產計劃。加工企業復工后,積極響應政府號召,克服自身困難,大量收購壓塘魚,對于盤活整個漁業生產起到了極其關鍵的作用。但目前僅有個別省份出臺了水產品臨時收儲政策,對解決壓塘問題效果明顯,如果單純依靠企業實力難以維系,極易出現資金鏈斷裂的情況。建議盡快出臺全國性收儲政策,幫助產業渡過難關,并在疫情結束后不斷完善逐步細化實施方案。

此外,從全球經濟發展趨勢看,經濟全球化必然伴隨著資源配置效率的提升,勞動力密集型初級加工轉移趨勢難以逆轉。可出臺相關政策,引導企業把握“一帶一路”機遇,合理布局產能,將企業“總部”留在國內,加強研發投入、提升科學管理和品牌運營能力,加強對外投資,將生產轉移到成本更具競爭力的國家和地區,分散風險,更好地利用兩個市場兩種資源,培育跨國公司。

當前,中國不僅是全球最大的水產品生產國、出口國,還是全球最大的水產品進口國和消費國。全球疫情期間,水產品出口受阻的形勢難以避免,如何做好內銷市場是當務之急。要加快建立市場準入制度,建立中國消費者信賴的標準和認證,讓國內消費者放心大膽地購買本國產品,釋放消費潛能,對沖出口的下降;做好科普宣傳,引導消費者合理調整膳食結構,激發產業新的發展潛能的同時,配合健康中國建設,助力國民身體素質的提升。

因此,相關政策應考慮支持水產品加工業裝備自動化、智能化升級,加快產業轉型升級;重視加工業拉動產業的作用,出臺水產品臨時收儲政策;鼓勵企業走出去,合理布局產能,培育跨國公司;更加重視國內市場的培育和規范,協力渡過難關。