2022-08-02 15:39 瀏覽量:10584 來源:中國食品網

前言

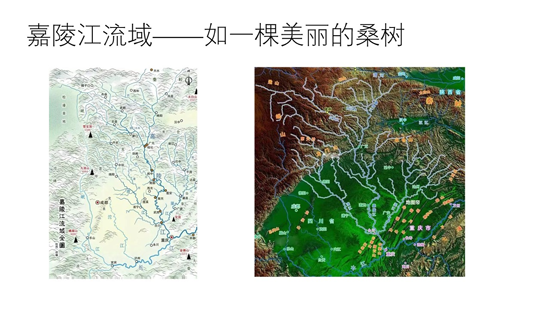

嘉陵江是長江上游重要支流,發源于秦嶺北麓代王山,干流流經陜西、甘肅、四川和重慶,流域形態如桑樹。

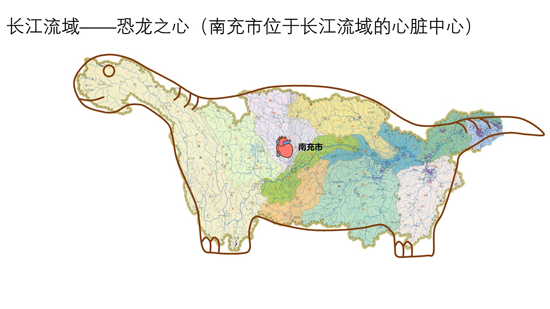

南充位于嘉陵江中段,長江流域的心臟部位,曲流猶如野蠶,區域圖形似桑葉。古代南充屬于巴國,是夏王朝(大邑、西邑)領土(巴方),商朝為巴奠(甸),閬中為都城,周朝為諸侯國(巴子)。嘉陵江是巴蜀天然分界線,也是唯一融合線,從北南走向看,大體可分,東為巴、西為蜀,能夠稱“巴蜀河流”的只有嘉陵江。“巴出將、蜀出相”,兩邊文化不同。古桑蠶,從喜馬拉雅蔓延到“萬山之祖”昆侖山再走向“中華龍脊”秦嶺,從嘉陵江走向巴蜀大地,巴蜀都是人工桑蠶的發源地,但核心區是嘉陵江流域中段的南充。“蜀山氏”“蠶叢氏”“巴氏”都與“蟲”有關,古代指分布在嘉陵江流域的野蠶,文化源頭在神農氏炎帝(寶雞常羊山)。

我們大膽猜測,三星堆絲綢(包括殷墟婦好墓絲綢)可能來自于嘉陵江中段的南充,理由十條:一是歷史文獻有記載如《華陽國志》(巴志),在《山海經》中也有記載;二是歷代詩人詩歌有描述,如《詩經》,還有唐宋詩詞;三是考古學有證據,如嘉陵江都京桑樹烏木、閬中飛鳳鎮繅絲青銅器擺件;四是“絲綢之母”嫘祖是人工養蠶第一人,兩個兒子都在巴蜀,故鄉鹽亭古時屬于南充(古充國),李白的老師趙蕤撰寫的《嫘祖圣地》;五是古代以形定名,嘉陵江南充段曲流形如蠶蟲,南充地圖形如桑葉;六是古代魚圖騰,嘉陵江產魚,三星堆金杖魚鳥造型可能來自嘉陵江;七是嘉陵江流域氣候土壤適合蠶桑生長,自然優勢獨特;八是南充水陸交通方便,易于到達成都和西安、洛陽等地,道路區位優勢明顯;九是長江上游是中華文化發源地,文化由西向東擴散,與黃河、長江流向一致,如“巫山人”“皮洛遺址”早于河姆渡、良渚遺址,西部的蠶桑絲綢文化早于東部沿海;十是古人祭蠶如神,認為蠶絲是溝通人與神的媒介,玉蠶、蠶桑石刻等是祈求逝者升天成仙,并不是出土地生產蠶桑的直接證據。四川特別是南充絲綢考古實物較少,是因為河流太多、濕度太大,蠶繭絲綢有機物很難長期保存。

每次來到南充這個絲綢之都,都有膜拜之感。尤其是對絲綢源點,更是有敬畏之感。在2016年我曾提出三個觀點請教大家:一是原始野桑樹從南充移栽全球;二是原始野蠶從南充移民全球;三是古絲綢從南充走向世界。南充是“一帶一路”和長江經濟帶的交匯點,是南北絲綢之路的源點,這些年就此似乎沒有太多爭論。

中國有“七大綢都”,東部有杭州、蘇州、湖州、吳江盛澤、嘉興、無錫,西部只有南充一家。從人類起源于喜馬拉雅的觀點來看,西部輝煌早于東部沿海數千年,因此,幾乎可以肯定,在“七大綢都”中,南充產絲綢最早,至少在新石器時代,是絲綢源點,名副其實。其余六個綢都興盛于唐宋,歷史很短,大大晚于南充。南充不但是中國西部唯一的“中國綢都”,也是全國四大蠶桑生產基地(來賓/南充/六安/晉城)之一,更是世界絲綢原料(蠶繭、生絲)早期的供給地和主產地。

中國是絲綢的故鄉。最早紡織品出現在新石器時代晚期,距今5000年至7000年的黃河與長江流域,商周時期得到巨大發展。《詩經》有紡織生產詠唱,《周禮》有紡絲機構、官職、法令。1926年在山西省夏縣西陰村發現半個野生桑蠶繭,是距今5500年至6000年前的遺物,后來在良渚文化遺址發現玉蠶(距今4750年前)、在浙江余姚河姆渡文化遺址發現原始紡織機(距今6960年前)。這些都是蠶蟲崇拜的結果,不是生產絲綢的物證(有的是祭祀、有的是外地帶入、有的是紡織麻布)。古蜀歷史從蜀山氏(岷山氏)開始,經歷了蠶叢氏(目縱、石棺)、柏灌氏、魚鳧氏、杜宇王朝、開明王朝。四川甘孜稻城皮洛遺址屬于舊石器時期文物,“人類的童年”,有七個文化層,出土上萬件石器,特別是精美的手斧,遺址第三層的年代至少為13萬年,下面的文化層年代將更久遠,估計能達到20萬年左右,為青藏高原的史前人類活動歷史研究提供了新的重要材料。岷江上游四川阿壩茂縣營盤山遺址距今5500年至6000年,其中有大量陶器、玉器、石器、骨器等遺物,還有3551件動物骨骼遺存、7992粒炭化植物種子和300余塊水果核殘塊,形成了古蜀人的食譜。其中可能有紡織物、蠶繭等痕跡遺存。

嘉陵江流域中段最適合蠶桑生產,是全國乃至世界絲綢及其原料的供給地和主產地。成都、西安是絲綢加工地、中轉站和交易中心,本身不種桑養蠶,不產出蠶繭和生絲。古代德陽廣漢也不產蠶繭、絲綢。商代四川不叫“蜀國”,應該是“蠶桑之地”“絲綢之地”,因為甲骨文“蜀”與“蠶”相通,表示“蟲”。古代四川的蠶叢、魚鳧、魚圖騰可能來自嘉陵江。商王武丁非常關心蠶桑絲綢生產,甲骨文多次出現“蜀”字。從南充到安陽、到洛陽、到西安,水路與陸路都比成都方便、距離更短。

在歷史上,成都絲綢非常繁榮,還有“蠶市”,一年三次蠶市,三月蠶市規模最大、影響最大,但成都蠶市興于唐盛于宋。到了宋代,成都蠶市舉辦時間更長、地點更多。成都主要是做絲綢紡織加工,生產能力強,水平很高,因此有“漿洗街”“錦江”等地名,但不是絲綢原料生產地,種桑、養蠶的歷史也很晚。成都出土的蠶桑隨葬品和石刻像,表示蠶溝通天地人神,祈求逝者升天,并不是說成都就是蠶桑和絲綢生產地。南充既種植桑樹、養蠶,也生產絲料,制造絲綢。通過南北陸路,長江水路,把絲綢遠銷國外,可以說是南北絲綢之路和海上絲綢之路的源點、交點。

最近兩年,三星堆考古又有許多重大發現,在世界引起巨大反響。其中,最重要的成果是2021年3月關于絲綢痕跡和遺存的發現,充分證明三星堆古國曾經是世界絲綢交易中心。我們在論文中多次表明,三星堆是古人祭拜月亮的場所(地名“月亮灣”),是世界宗教藝術品設計制造中心,是世界商品貿易中心,重要的器物都用絲綢包裹,特別是最近發現的“月亮寶盒”龜背網格青銅器,更是用大量絲綢精致包裝。中國古人認為月亮是生命的歸屬,絲綢可以溝通天地人神,主要用于祭祀活動。大體地講,人類經歷了采集漁獵、農耕畜牧、工業文明三個階段。遠在170萬年至20萬年前人類開始漁獵生活,因此在“龍圖騰”之前,是“魚圖騰”。“龍圖騰”是從畜牧社會的“飛馬”演變而來。古蜀人把魚作為圖騰,嘉陵江產魚,三星堆有許多魚的造型,比如金杖上就有魚與劍,嘉陵江一直為三星堆服務,保持極為密切的信仰和商貿關系,甚至可能就是三星堆古國的屬地,絲綢及其原料也應該來自嘉陵江流域。三星堆不是毀于戰爭、洪水、內斗、瘟疫,而是毀于三次大的雷擊,因為是這些器物是被燒毀、砸爛后有規律、很理性地埋入坑內,最上層是象牙,中層是大中型青銅器,最下層是小青銅器、各色飾件、玉器等。在掩埋之前這些器物被砸打和焚燒過,因此灰坑是“掩埋坑”不是“祭祀坑”。坑內壁沒有火燒痕跡。四川盆地是雷擊區,廣漢更是雷擊集中區,古代沒有避雷針(清代才有),雷擊事件經常發生。在人們心中,“遭雷打”不是好事,是上天懲罰,因此遷移到金沙遺址,在金沙就很少有大型青銅器了,古人擔心它們再惹禍(雷擊)。金沙遺址是洪水后瘟疫所滅,也應該有大量絲綢。

三星堆遺址發現絲綢,振奮人心。這可以斷定我國古代使用絲綢的歷史可能比已知的時間更早,至少5000年以上。在三星堆找到了絲綢,上面很可能會有文字記錄。有文字就可能通過絲綢來解開三星堆的未解之謎。可見三星堆發現絲綢多么重要!

此次在三星堆遺址灰坑發現了兩種絲綢。 一種是在祭祀坑的灰燼層里發現大量絲綢痕跡;第二種是在青銅器的周邊上發現了絲綢包裹的痕跡。專家們認為,發現絲綢一般有三種語境:一是反映世俗生活的遺址,二是反映喪葬習俗的墓葬,三是反映宗教信仰的祭祀坑。絲綢在中國5000多年的歷史里,它扮演了不同的角色。最高層面是祭服,用來做祭祀用,是溝通天地人神的;第二個層面是尸服,伴隨逝者入地升天;第三個層面是日常穿著,反映了社會生活。三星堆遺址祭祀用的絲綢,屬于精神層面,印證在古蜀時期,絲綢有溝通天地人神的獨特用途;在物質層面,也反映當時古蜀國的絲綢生產,為西南絲路提供考古學實證。在灰坑里發現絲綢,把絲綢的功能提高到了精神信仰的層面。祭祀是最隆重的場合,通過考古絲綢可以發現古人的禮儀空間、宗教信仰、宇宙觀念。有學者指出,最早的絲綢,一定不是做漂亮衣服用的,一定是溝通天地人神所用。為什么古人將絲綢作為溝通天地人神的載體呢?這是因為絲綢、蠶、桑樹體現了中國特色的天人合一的觀念。新石器時代的先民或許是在原始桑林中觀察到了蠶自卵至蛹并化蛾飛翔的變化,把它與人的生死、天地溝通聯系,漸漸蠶成為通天的引路神。在新石器時代中期,人們開始養蠶,并開始對繭絲利用,其目的就是把它作為溝通天地的一種媒介。事實證明,3000多年以前,古蜀先民已經開始使用絲綢,從四川的氣候環境而言,3000多年前古蜀人種桑養蠶完全沒有問題。

中國是世界蠶桑絲織的起源地,四川地區則是最早開始養蠶育桑的地區之一。四川自古便是絲綢制造中心。據考古發現,早在商周時期,古蜀地區便已與印度和東南亞各國通過陸上交通聯系。據歷史文獻記載,張騫出使西域時,曾在大夏(今阿富汗)見到蜀地所產邛竹杖、蜀布等,得知蜀地與西方貿易往來由來已久。南方絲綢之路與北方絲綢之路、海上絲綢之路一樣,皆為我國古代對外交通貿易和文化交流的重要通道。

2000多年前的漢代,四川是北方絲綢之路上的重要貨源地。漢代揚雄曾在《蜀都賦》中寫到“爾乃其人、自造奇錦”。1995年,考古人在新疆民豐縣尼雅遺址發現的“五星出東方利中國”織錦,專家考證是漢晉時期的蜀錦。此外,新疆還出土過印有“雙流縣”的聯珠龍紋綺、鈐有“益州都督之印”的衣物;現藏于日本的吐蕃文書也有“益州半臂”“梓州小練”的記載。幾年前法國圖書館公布的敦煌遺書電子版,也發現了“西川織成錦”“彭山綾”“紅川錦”“軟錦”等字樣。軟錦、紅川錦等都是蜀錦的分類。2020年初,四川渠縣城壩和宣漢羅家壩的一批戰國墓葬中,也發現明顯的絲和麻痕跡。另外,在三星堆1986年的發掘中,還出土陶紡輪。我們可以形成一條相對完整的證據鏈:三星堆紡織麻布、甚至紡織絲綢的歷史至少在3000多年以前。

遠古時期,蜀地便開始了大規模栽桑養蠶抽絲,三星堆文化時期,絲綢生產已經達到了相當發達的水平。考古學家曾發現三星堆遺址二號祭祀坑出土的青銅立人像身著上衣下裳,服飾上有起伏紋飾,應是絲綢織品表達,可見蜀人3000多年前便已較為熟練地掌握了絲織方面的技藝。最早在成都平原建立政權的族群稱為“蠶叢”,與養蠶抽絲有著直接的關系。因而,蜀地的栽桑養蠶、紡織絲綢技術一直居于世界領先地位。蜀地蠶桑業歷史可以追溯到遠古時期。“蜀”之稱謂,源于蠶桑業的興起和發展。《釋文》和《玉篇》則說“蜀,桑中蟲也”。蜀地之所以成為絲綢之鄉,主要是氣候溫和、沃野千里、土壤膏腴、水源豐富。成都百花潭曾出土了一件戰國時期的銅壺,其上繪有一群婦女在桑樹叢中采摘桑葉的場景,形象地反映出當時蠶桑生產的繁忙景象。成都漢墓出土了大量的畫像磚,所繪采桑圖和桑園圖也反映出兩漢時期種桑、養蠶、繅絲和織錦業發展的景象。這些圖畫主要反映蠶入地通天的功能和人類期待逝者早日脫胎轉世。從蠶叢時期到開明時期,蜀地的絲綢制造不斷發展,至秦漢之時,成都因織錦之盛而有“錦官城”之美名,在中國乃至世界產生了重要而深遠的影響,可謂是“世界絲綢制造中心”。

中國絲織提花技術起源久遠,早在周代就已出現織錦,戰國中期,出現經線密度很高的經錦。秦漢時期,織錦結構復雜,紋樣、色彩日益豐富,反映出當時的提花技術已達到極高水平。兩漢時期,成都地區的織錦業已經步入“機械化”生產階段。成都曾家包漢墓石刻上雕刻有漢代腳踏式的織布機和織錦機。成都老官山漢墓出土了4架織機模型,為一鉤多綜式提花機,一起出土的還有胸部漆書銘文的織工。據紡織專家研究,這款復雜的綜式提花機是當時世界上最先進的織機。老官山漢墓織機模型的發現,填補了中國乃至世界紡織機械史之空缺,刷新了今人對漢代提花機的認識。在相當長的一段時間里,中國都是世界上唯一的絲綢生產地。2016年,中國絲綢博物館的專家用成都老官山漢墓出土的織機模型復原出的織機復制出了“五星出東方利中國”織錦,也印證了“五星出東方”錦是成都錦的論斷。柔軟的桑葉、細密的蠶絲,不僅織起了五千年厚重的歷史,也織成了對外交流的橋梁,迎來了中華民族“衣冠王國”的美譽。絲綢之路的繁榮發展,不僅為中華服飾文化的對外輸入創造的條件,而且將桑蠶養殖技術和紡織技術傳入西域,被絲路沿線國家所學習、模仿。

三星堆的絲綢原料從哪里來?我們猜測來自南充!這至少是大概率事件。因為在遠古時代,德陽廣漢不產蠶桑絲綢,西安、成都是絲綢紡織地、中轉站和交易中心,只有嘉陵江流域中段的南充種桑、養蠶、產絲。南充是三星堆古國的絲綢供給地、主產地。

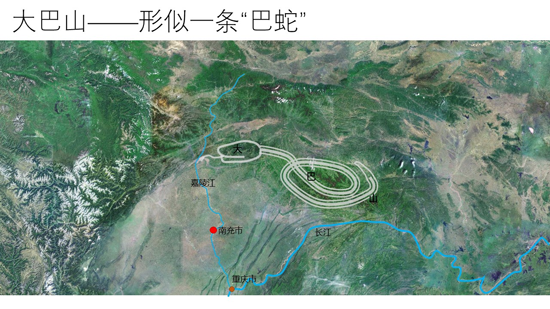

嘉陵江流域中段(南充段)最適合蠶桑生產。 “巴山蜀水”四字,“蜀”就是野蠶,是嘉陵江主干曲流形態;“巴”就是“大蛇”即龍蟲,是秦巴山輪廓的形態。《山海經》“巴蛇吞象”可能是家蠶吃桑葉的寫照。

據南充學者考證,嘉陵江形成于1億年前,4千萬年前穩定于如今的形態。她發源于陜西省秦嶺鳳縣和甘肅省天水市南平南川流經陜、甘、川、渝4省市,在重慶朝天門匯入長江,全長1193公里。嘉陵江流域南充段,長318公里,流域面積近萬平方公里。這里以淺丘廣谷平坡地形為主,氣候溫潤,雨量充沛,土地厚沃,酸堿度適中,水質優良,灌溉方便,熱季時間長,光照充足,特別適宜桑蠶生產與養殖。上古時代,出生于嘉陵江畔鹽亭的嫘祖開啟了育蠶治絲之先河。古代鹽亭屬于充國(南充)。嫘祖發現桑樹上多有野蠶吐絲作繭,逐將其馴化家養。黃帝看上了美麗聰慧又能養蠶做絲的嫘祖,于是娶其為原配。《皇圖要覽》說“伏羲化蠶,西陵氏(即嫘祖)始蠶”,就是嫘祖最早教民事蠶的有力證據。據考證,同時代或之前的其他地區,沒有發現類似嫘祖 “教民育蠶”的案例,這就充分證明,嘉陵江流域中段南充市域是嫘祖馴化野蠶之地,也就是中國桑蠶的發祥地。嫘祖文化應該也是炎帝文化的組成部分,源頭在陜西寶雞常羊山。炎帝與黃帝是兄弟關系。據史料記載,自周朝始,今南充、西充、南部、閬中等地的蠶絲織物就已經成為貢品。在秦漢時期,絲綢業開始成為南充經濟的一大支柱。 2015年,南充市高坪區都京鎮出土了兩段10多米長的粗大烏木,鑒定木質為桑樹,已埋地下上萬年,再次證明嘉陵江產蠶歷史悠久,烏木形成時間大約3000年至10000年。說明南充高坪在近萬年前已經種桑養蠶。

第二、文獻記載南充是重要的的桑蠶絲綢生產地。《華陽國志》卷一(巴志)記:周初之時 “巴西郡,屬縣七(現南充市閬中、南部、蓬安等縣),土地山原多平,有牛馬桑蠶……桑蠶麻檸,魚鹽銅鐵……皆納貢之。”又記:“禹會諸侯于會稽,執玉帛者萬國,巴蜀往焉”。說明夏朝禹王召集諸侯會盟,巴蜀人持玉帛參會,以其向朝廷進貢。帛,絲織品也,在甲骨文卜辭中主要指地名,最大可能就是指“巴蜀”。這里的關鍵是,巴蜀絲綢時間在大禹時代就有了(早于三星堆),“巴蜀融合”之地只能是嘉陵江流域南充。這是南充高坪成為絲路之源的關鍵史料證據。大量詩詞和文獻記載了南充種桑養蠶和繅絲織綢的盛景。1992年6月《四川文物》上發表了“鹽亭縣發現嫘祖圣地碑志”,據說是李白的老師趙蕤撰寫的《嫘祖圣地》。《詩經》記載了紡織生產詠唱,《周禮》記載了絲綢機構、官職、法令。詩圣杜甫入蜀在南充時留下的《屏跡》一詩寫到:“桑麻深雨露,燕雀伴生成。”明代學者郭子章的《蠶論》記載,閬水一帶 “綠蔭冉冉,女桑姨柔,參差墻下”,寫出了嘉陵江流域桑事繁盛,說明當時“墻外栽桑,墻內養蠶”已成為常態。1987年閬中出土的朱家山唐代墓葬碑文記述了閬水一帶蠶業的興盛。有了桑蠶的原料,就繅絲織綢。唐代詩人賈島在《題嘉陵道》中寫道“蠶月繅絲路,農時碌碡村。”宋代詩人陸游在《岳池農家》中云:“一雙素手無人識,空村相映看繅絲。”詩圣杜甫在嘉陵江《泛江》中的詩句“長日容杯酒,深江凈綺羅”。宋代果州令邵伯溫在《果山即事》中寫道:“萬家燈火春風陌,十里綺羅明月天”,生動描繪了順慶十里長街綾羅綢緞交易的熱鬧繁忙。這些詩詞寫出了嘉陵江流域人們種桑養蠶和繅絲織綢的繁忙景象。經過南北朝及隋朝的發展,絲綢產業在唐宋時期達到新的高度。有詩人用"天上取樣人間織,滿城皆聞機杼聲"來形容當時絲綢業的盛況。在現代,絲綢生產更是南充經濟發展的支柱產業。上世紀八十年代,絲綢產值占據南充經濟的半壁江山,有近半的南充人吃的是絲綢飯,即使在如今全球絲綢產業萎縮的大背景下,南充仍然是國內少有的桑蠶絲綢全產業鏈的生產、流通、出口基地。

第三、南充水陸交通方便。 絲綢歷來都是奢侈品,在漢晉唐宋時代,更是“遍身羅綺者,不是養蠶人”,南充各地生產的大批量絲綢在本地消費極少,源源不斷銷往外地。自古蜀道山川險惡,難上青天,但嘉陵江中段的南充擁有水運之便,貨船溯流上至四川廣元或者陜西略陽取道陸路金牛道直抵長安,另從閬中入東河上陸道米倉道越米倉山過漢中達長安,這就是南充作為絲綢源點通往北方絲綢之路起點西安的一水二陸通道。南充絲綢經水路嘉陵江順流南下出川聯通海上絲綢之路。在明清年代編纂的《南充縣志》、《南部縣志》、《西充縣志》、《閬中縣志》中,都有唐宋時期南充各地絲綢銷往渝州等長江流域一帶的記載,并詳細載明了各縣銷售量和銷售總金額,從中可以看到南充絲綢每年銷往長江流域一帶數量大、收益多,最少的銷量都在數十萬捆,收入上千萬銀錢。這些絲綢順長江抵上海從東海南下通過海上絲綢之路銷往海外。南充六合絲綢1915年、1924年兩度摘取巴拿馬萬國博覽會金獎,產品就是從南充出發由嘉陵江順流而下進長江、入海洋取道海上絲綢之路送達巴拿馬的。這些都充分說明,南充得嘉陵江水路和蜀北道運輸之便利,歷史上的絲綢源源不斷輸往長安、成都和沿海,自然形成了北方絲綢之路、南方絲綢之路、海上絲綢之路的絲綢源頭。

第四、絲綢主產地必須同時具備“六大要素”。一是自然要素,就是能適合優質野桑樹生長的條件,比如海拔高度、土壤酸度、空氣溫度、濕度等;二是生物要素,就是有適合優質野蠶生長的氣候條件,本地有野蠶種;三是技術要素,就是有紡織加工蠶絲的設備和人員;四是交通要素,有水路、陸路運輸的方便條件;五是交易要素,就是有絲綢市場和商業氛圍;六是群眾要素,就是有一定規模的蠶絲產量和生產人群。桑樹生長的條件是,海拔1200米以下,溫度范圍5℃至30℃(在25°到30°最好),水份60%到85%(最好65%),土壤肥沃深厚,酸度ph4.5到9.0(最好在6.0到7.5之間)。有機質1.5%以上。陽光充足。蠶子生長條件是,在溫帶、亞熱帶和熱帶地區,飼養溫度20℃到30℃,發育溫度7℃到40℃,濕度70%到85%,空氣流通,光線不能太強。蠶桑病很多,如白粉病、桑赤銹病、紫紋羽病、桑枝枯性菌核病,這些均為真菌性病害,還有桑青枯病、桑疫病,均為細菌性病害等等,要特別注意防病,這是技術問題。

第五、只有南充同時滿足“六個維度”。一是地理維度。南充主要是丘陵,位于中國地理第二階梯過渡帶,北緯30°35到31°51,東經105°21到106°58,海拔256米到889米,年均氣溫17℃。高坪區北緯30°7,東經106°,海拔269米。四川盆地有1409條河流,南充境內有9條河流,帶來空氣濕潤。青藏高原的淡水和四川盆地的封閉是獨一無二的自然條件。嘉陵江流域3.9萬平方公里,流向總體是從北到南,最適合蠶桑生長生產。二是古城維度。學術界認為古絲綢之路,西漢起自長安,東漢起自洛陽,因為這兩個地方都是中國古都,而南充不是,這是“都城效應”,絲綢之路是“國道”,不是“省道”和“市道”。因此,南充只能是“源點”而不是“起點”。三是時間維度。在指南針用于航海之前,南充絲綢到南亞或西方,比江浙方便,陸路距離更近。最早去印度的絲綢應該是南充的。四是生物維度。原始野桑樹在嘉陵江生長茂盛,其他地方的桑樹是從南充移栽和培養的。南充高坪區都京街道在嘉陵江中發現的兩根烏木,樹根、樹干及分枝完好,從樹型上看是桑樹。嘉陵江河道內已多次出現烏木,這說明,高坪在古代有原始的巨大的野桑樹林。南充境內至今還有許多鮮活的古桑樹。五是經濟維度。古代南充經濟不如西安和成都,這樣才重視農業,發展蠶桑,否則就發展城市經濟了。蠶桑是當時的主要經濟。成都商業很發達,種植蠶桑的可能性不大,主要是銷售和精細加工,府河因為洗沙而變錦江。六是文化維度。《水經注》、《華陽國志》、詩詞、民俗、傳說、歌謠、地名、道路等,都有南充蠶桑記載。鹽亭黃帝元妃嫘祖養蠶紡絲,解決了技術和人才問題。據南充當地居民證實,南充一些山里至今還有野桑野蠶。古代是通過絲綢之路把蠶種桑樹傳播出去的。

第六、古人“以形定名”,嘉陵江形似蠶蟲。三星堆時代的四川不叫“蜀”,就像夏朝不叫夏,而叫“大邑”“西邑”“邑”。商代的三星堆可能叫“蠶”,與“蜀”(野蠶)相通。蜀王的祖先是“蠶叢”,其后是白鸛(灌),再是魚鳧。蠶叢不是一個人名,而是一群人,即蠶叢氏。叢,表示一大群聚集,許多事物湊在一起:叢生、叢聚、叢密。古書記載,黃帝居軒轅之丘,而娶西陵之女,是為嫘祖。嫘祖為黃帝正妃,生二子,其后皆有天下:其一曰玄囂,是為青陽,青陽居江水;其二曰昌意,降居若水,娶蜀山氏女,曰昌仆,生高陽,是為帝顓頊,封其支庶于蜀,世為侯伯。這里“江水”應該是長江即金沙江,“若水”應該是嘉陵江,因為嘉陵江形態似蠶蟲。“若水”取意“上善若水,水善利萬物而不爭。” 水,是人類文明的源泉。過去說“若水”在雅礱江一帶,可能有誤。蜀山氏之女,應該是蠶叢氏之女。魚,是中國古人的圖騰,有陜西西安臨潼區姜寨遺址5000年前“人面魚紋盆”為證。中國已經發現四處遺址有此圖,半坡遺址有7件,姜寨遺址3件,寶雞北首嶺遺址1件,西鄉何家灣遺址1件。嘉陵江產魚,三星堆魚崇拜來源南充。中國的古代文化都拜月,月亮是人的歸屬,蠶是媒介。三星堆人崇拜月亮,以蠶絲通神、敬神,所以在灰坑里發現了絲綢。月亮上的“桂花樹”,最早是“花椒樹”,后來演化為“桂花樹”,實際上是“蠶桑樹”!就是三星堆的神樹(扶桑)!

第七、商王武丁重視蜀地蠶桑,婦好墓有許多絲綢。甲骨文中多次出現“蜀”,這里“蜀”本意是蠶桑、絲綢之地,不是國名。據有關學者研究,甲骨文關于“蜀”的卜辭有50多條(包括殘辭),其中武丁時期有48條,內容主要是蜀人為商王做事,還有就是蜀人保護商王,武丁為蜀人農業祈福(蠶桑生產),問蜀人吉兇(絲綢運輸安危),蜀人在商朝擔任要職,商王派人到蜀地任職,主要負責蠶桑之事,等等,這些說明蜀地歸屬商王朝,蠶桑絲綢是商王的大事,主要是祭祀要用。“殷墟婦好墓”和三星堆都發現大量海貝、象牙,這是絲綢交易的結果,因為本地不產海貝,來自印度洋,是貨幣。武丁是商王盤庚之侄,商王小乙之子 ,商朝第23任君主,夏商周斷代工程將武丁在位時間定為公元前1250年-公元前1192年(在位58年)。武丁在位時期,勤于政事,任用刑徒出身的傅說及甘盤、祖己等賢能,復興商朝,開創武丁盛世。武丁的妻子是婦好。在河南安陽殷墟婦好墓中,有五十多件銅器上留有織物的痕跡。研究發現,這些織物痕跡至少有五個品種,即平紋絹、經朱砂染色的平紋絹、經重平組織的縑類織物、回形紋綺和羅類織物。絹,是質地薄而堅韌的絲織品,也指用生絲織成的一種絲織品,后引申為絲織品的通稱,書畫、裝潢等物件。這些織物可能來自南充,因為河南土壤氣候不適合蠶桑生產,不產絲綢。陜西周原周文王時期甲骨文也有“伐蜀”“克蜀”字樣,說明周人曾經討伐蜀,最終征服了蜀,可能也是為爭奪絲綢。嘉陵江出武將,岷江出文豪。嘉陵江(四川盆地)以東為巴人,以西(四川盆地內)為蜀人。《尚書》說牧野之戰八國同盟軍攻打商紂王有蜀人,應該主要是巴人(尚武),“前歌后舞”,這是“巴蜀舞蹈”的源頭。

根據三星堆(包括婦好墓)絲綢來自南充的假設,我們提出南充發展文旅產業的幾條建議。一是加強南充絲綢考古研究,爭取在嘉陵江流域發現更多絲綢遺跡和古桑樹,特別是商代的玉蠶、石蠶、蠶桑雕刻、紡織機等。二是研究與境外絲綢商貿關系,探討古代海貝、象牙來歷,建設川歐絲綢產業合作園區,對接“一帶一路”;三是舉辦“殷墟、三星堆絲綢與南充綢都研討會”,夯實南充絲綢及絲綢原料供給地和主產地的歷史地位,增強學理支撐。四是建設國際絲路源點公園,樹碑刻字,種植各種桑樹,建好博物館;五是創辦中歐絲綢培訓學院,為“一帶一路”建設儲備人才;六是搭建交流平臺,如建立絲路源點網站和微信群,創辦學術期刊、永久論壇;七是建設絲路源點國際旅游目的地,展示蠶桑種養、加工、銷售、使用等鏈條全景;八是南充要沿“一帶一路”走出去辦展、辦會,締結絲路友好城市;九是用桑蠶文化全面包裝高坪都京鎮,蠶繭雕塑,特大桑樹,從車間到住房,從服裝到火車,都是蠶桑造型;十是在嘉陵江兩岸種植桑樹,評選桑樹為市樹。 農桑并舉,用蠶桑振興鄉村。加強科技創新,做優產品,做大市場,做強品牌,把歷史地理的“源點”變成今天經濟的“源點”,重振南充絲綢輝煌。

總之,要根據絲路源點理念,全面規劃南充文旅發展,精心打造“成渝地區雙城經濟圈巴蜀文化旅游走廊”南充段,為唱好“雙城記”和建設省域副中心做出貢獻。

人類自古有鄉愁,巴蜀情緣在絲綢。

三星明月照嘉陵,一只金蠶說千秋!

(中共四川省委省政府決策咨詢委員會副主任、成都市社科聯主席、四川省社會科學院教授、博士生導師、原黨委書記李后強2022年7月28日在“2022世界絲綢源點.博鰲國際峰會”上的發言記錄)

(作者授權本平臺發布)

上一篇:貢河國酒葉志聰愛國擁軍6660萬元公益捐贈全國行走進山東維坊站

下一篇:大熊貓竹文化研究“十二大猜想” |經濟學家李后強